世界人口の増加と技術の関係

超長期の世界人口の推移

超長期の人口変化

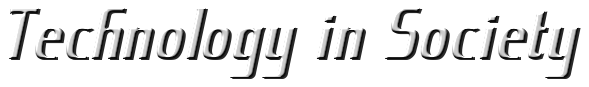

図表1をご覧ください。このグラフは人類の人口の推移を示したものです。それも、とてつもなく昔からの推移です。グラフの縦軸が人口を、また横軸が時間を示します。横軸も縦軸も対数目盛ですから、一つ目盛りが進むごとに値は十倍となります。

縦軸の人口であれば、目盛りは百万人、千万人、一億人と進んでいきます。時間を示す横軸では、西暦2000年を基準にそこから遡った年数を対数目盛りで表わしました。グラフの右端の時間は西暦2000年の一年前、つまり西暦1999年を示します。グラフ左端は西暦2000年の百万年前、すなわち紀元前99万8000年ということになります。

そんな昔の人類の人口はどうやって調べたのか、疑問に思われるかもしれません。様々な資料に基づきこのグラフを作成しましたが、元となった資料は人口学者達の研究や調査に係る努力の賜です。ここでは、そうした人口学者達の努力の成果である過去の人口の推計数字を前提に議論を進めることにします。

変曲点の存在

さて、グラフを見ると、人口は時とともに増えてきています。ただ、その伸びは一様ではありません。それまでの人口の伸びの傾向が大きく変化する、変曲点とでもいうべきポイントが何カ所か存在することに気づきますよね。

最も顕著な変曲点はグラフ横軸の目盛りで10000近辺、正確にはそのやや右側といったところでしょう。時期としては紀元前8000年頃です。人口の伸びに対してこれほどの大きな変化をもたらす要因は、何だったのでしょうか。

耕作や牧畜を人類が行うようになったこと、すなわち農業技術の導入、普及でしょう。人類は、その誕生以来狩猟と採集によって生きるための糧、食料を得ていました。このグラフに示した期間に限っても、百万年のうちの99万年は狩猟と採集に頼る生活を送っていました。

そうした中、今から一万年ほど前に耕作や牧畜を開始した、すなわち農業技術を獲得したわけです。これにより生きるために必要な食料を確保してきました。その結果として、急激な人口の増加がもたらされたのでした。このグラフはそれを如実に表しているわけです。

農業技術がもたらす知の集積

それだけではありません。農業技術の獲得は人口の増加とともに人類の生活に大きな変化をもたらしました。それまでの狩猟や採集に頼る生活では不可能であった、多数の人間による定住生活を可能にしたのです。この結果、人間の集団によって構成される「社会」が大規模に成立していきます。

社会の成立はより多くの変化を人類にもたらしました。獲得した知識の蓄積が容易となり、知識の蓄積は進んでいきます。それにより、多くの技術の獲得が進んでいくのです。

もう一つの変曲点

もう一つの変曲点が存在

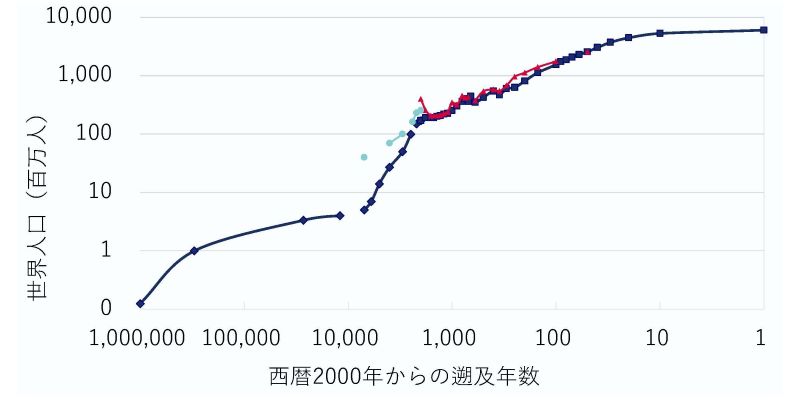

次に図表2です。こちらは紀元0年以降、現代に至るまでの人口変化を描いたものです。やはり縦軸が人口を、横軸が時間を示します。ただ先のグラフとは異なり、横軸の時間は対数ではなく通常の目盛りです。縦軸の人口は対数目盛のままであることに注意して下さい。

先のグラフでみたほどには明確ではありませんが、それでも人口の伸びは現代に近づくに従って大きく上昇していることが見て取れます。その起点は、グラフからは西暦1500年と2000年の中間からやや現在に寄った時期、1800年頃でしょう。この時期を境に、人口が急激に増加していく様が見て取れます。

産業革命が変曲点の背景

この時期に人間社会に大きな影響を与えた事象としては、産業革命が思い浮かびます。農業革命ならば分かり易いのですが、産業革命が変曲点生起の要因とするならば何故それが人口の増加に寄与したのでしょうか。

産業革命は、畜力や人力に頼っていた動力を、石炭を主とした地下資源の利用によって生み出される蒸気の力に変えました。これにより、工業生産力や輸送力が大幅に向上しました。

その結果、社会は豊かになったのです。この豊かさを背景に、植物や家畜に関する新たな科学的知識が見いだされ、利用されていきます。医療や衛生に関する新しい知識も見いだされ、そうした知見に基づく衛生状態の改善もなされていきました。

人口が急激に増大した要因は

それまでの時代において、人口を減少させる大きな要因は飢饉や伝染病でした。産業革命によって得られ実現した様々なことが飢饉や伝染病への対抗力を与えました。蒸気機関を動力とする輸送力の向上は、飢饉の発生によって食料不足におちいった地域に、食料余剰地からの食料輸送を容易にしました。

産業革命によって得られた豊かさ自体も人口の増加に大きく貢献しています。豊かさがより高い水準の生活を実現させ、その結果として人々の栄養状態は向上しました。これは医療や衛生の進歩と相俟って、人々の死亡率の低下をもたらしたのです。

産業革命は人口の増大だけではなく人間社会に対して大きな影響を与えています。工業生産力の飛躍的向上は、社会に富の蓄積をもたらします。同時に、都市に住む人々の数は急激に増加し、都市階級と呼ばれる階層の人々を生み出しました。社会の構造は、産業革命によって大きく変革されていったのです。

伸び率で時代を区切れば

人口増加の三区分

人口の成長をより定量的に眺めるため、便宜的に次の三つの期間に分類して年平均成長率を計算したものが図表3です。

| 期間 | 開始時期 | 終了時期 | 年平均人口増加率 |

| 第Ⅰ期 | 紀元前およそ10,000年以前(狩猟・採集中心期) | 農業技術の導入直前 | 約 0.0004%未満 |

| 第Ⅱ期 | 農業の定着期(およそ紀元前5,000年) | 産業革命直前(約1800年) | 約 0.075% |

| 第Ⅲ期 | 産業革命以降(約1800年) | 現代まで | 1%強前後 |

各期の評価

第Ⅰ期の年平均の人口伸び率0.0004%下での人口動態は、ほぼ静止状態にあるといって差し支えありません。仮にこの伸び率で現在まで推移したとすれば、2000年時点での世界人口は僅か4百万人ほどにしかならないのです。

第Ⅱ期の世界人口年平均伸び率0.075%を絶対値的に見ると、第Ⅰ期の伸び率ともども小さい値であり、両者の間でそれほどの違いはないと感じるかもしれません。しかし、この伸び率で現在まで推移したとすれば、2000年時点での世界人口は9億人を超えます。農業技術の獲得がいかに多大な影響を人間社会に与えたかが理解できます。

最後に第Ⅲ期の年平均の世界人口伸び率である1%強は、第Ⅱ期の十数倍です。さらに、この変化は先の変化とは比べようもないほどの短い期間で起きています。産業革命が人口の変化に与えた影響は途方もないほどに大きかったと評価できます。

必然の選択としての技術導入

「人口圧」による必然の技術選択

人口増加の最初の変曲点、狩猟や採集の生活から耕作や牧畜の生活への転換は何故起きたのでしょうか。耕作技術の採用は、それが必ずしも豊かさを叶える手だてだったからというわけではないのです。

人の生存に必要な野生動物や野生植物などの自然資源がそれに依存する人々の数に対して十分に多く存在していた場合には、採集に依存する生活は耕作や牧畜に依存する生活に比べ十分に豊かだったと考えられます 。従って、人はなにも厳しい労働の投入を求められる耕作へと、生活の糧を得る手段を変える必要はなかったはずです。

農業という新たな技術が出現したからといって、採集経済に基づく自然社会から農業生産経済に基づく農業社会へと、社会の変革が直ちに促されたわけではありません。では何故、新たな社会へと移行したのでしょうか。採集に頼っては増大する「人口圧」への対処が困難になっていたからではないかと考えられるのです。

そうした状況の下での社会の必然的な「選択」の結果として、農業技術が導入されたと考えることができるのです。無論、導入により社会は変革されていきました。社会の技術選択を考える上で、象徴的な事例といえるのではないでしょうか。

産業革命も必然の技術選択

次の変曲点、産業革命はどうでしょうか。ワットの蒸気機関やアークライトの紡績機の発明は、無論、工業生産力の拡大に大きく貢献しました。しかしやはり、それまでとは異なる新たな社会がこうした技術の発明によって直ちに生み出されたわけではないのです。

17世紀のヨーロッパ経済では、原材料、特に森林資源の不足によってその成長が大きく制約を受けていました。18世紀に入っての技術の進歩は、この制約を取り払うための答えでした。

農業生産経済に基づく農業社会では、食料にとどまらず工業原料及びエネルギーに関しても土地がその生産の源でした。従って社会は、土地から得られる動植物性の資源に依存した経済構造をとることが基本でした。

産業革命下の一連の技術の進歩によってはじめて、土地の生産力に依存しない鉱物資源の利用が可能になったのです。さらなる成長の実現に向け、土地という制約から逃れることを欲していた当時のヨーロッパ経済の状況が、産業革命の背景として存在していました。

技術選択の結果が人口の急激な増加

第一の変曲点では農業技術を、第二の変曲点では工業技術を我々は手中に収めることに成功しました。ただそれは、その時点で人類が直面していた課題の解決を求めた結果でもあったわけです。

その時々での課題を克服するための必然的な行為として、社会は農業技術、さらには工業技術を選択して社会に導入してきました。そうした技術の導入により、我々人類は豊かさを実現してきました。

その結果が人口の急激な増加なのです。